2025年11月12日2025年11月21日

契約書に貼る収入印紙。「どちらが貼るのか?誰が費用を出すのか?」と迷った経験はありませんか?本記事では、収入印紙が必要な契約書の種類から、貼り方・買い方、貼り忘れた場合のペナルティ、そして印紙代をゼロにできる電子契約まで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。

収入印紙の基礎知識

収入印紙とは、国に税金や手数料を収めるための証票のことです。

特定の金額を超える領収書や契約書などの文書を作成した際、「印紙税」を収めるために貼られることが主で、他に、国に手数料を支払う必要があるパスポートの申請や資格の登録などでも使われることがあります。

印紙税の対象となる文書とは?

印紙税の対象となる「課税文書」は、印紙税法により、文書の種類と条件が定められており、以下の3つの条件をすべて満たす紙の文書が対象となります。

【条件】

- ・印紙税法で定められた20種類の文書であること

- ・非課税文書として定められていないこと

- ・文書に記載された事項が、その事項を証明する目的で作成されたものであること

【種類】

- ・印紙税法で定められた第1号文書から第20号文書までの20種類

※上記に該当するものでも、電子契約を行った場合は、印紙税の対象外となります。

※文書の種類等の詳細は、国税庁公式ホームページで確認可能です。

参照:国税庁公式ホームページ

契約書の収入印紙代はどちらが支払う?

印紙税法では、印紙税の納税義務者(支払う義務がある人)は、「課税文書を作成した者」と定められているため、基本的には、収入印紙代は「契約書の作成者」に支払いの義務があるとされています。

そのため、領収書など単独で作成される課税文書は、制作者側が印紙税を負担することとなりますが、契約当事者が共同で作成する契約書などの場合は、契約当事者双方に納税の義務(連帯納税義務)が生じることとなります。

※課税文書の「作成」は、単なる課税文書の作成や調製行為を指すわけではなく、課税文書となる用紙などに課税事項を記載したり、その文書の目的に従って行使することを指します。

法律的には?

連帯納税義務がある場合、どちらか一方の当事者がその義務を果たせば、連帯納税義務者全員の納税義務は消滅するため、法律上、印紙税は折半でも、当事者間の合意によってどちらか一方が全額を負担しても問題ないものとなります。

一般的には?

契約書は2通作成し、双方で保管するケースが多く、原本を2通作成している場合には、両方に収入印紙を貼る必要があります。そのため、双方でそれぞれ収入印紙を貼り保管する形で、実質的に印紙税が折半となることが最も一般的です。

契約書の作成にどちらか一方が関わらない(先方で用意されている契約書でそのまま締結する)場合や、契約書が1部しか作成されない場合には、原本を所有している側が印紙税を負担することが多い傾向にあります。

トラブル回避のために

印紙税に関して、トラブルを避けるためにも、事前に取り決めをしておくか、契約書内に「印紙代は各自が負担する」など、印紙税に関する条項を明記することをおすすめします。

また、電子契約であれば、印紙税の対象外となるので、負担の議論自体が不要です。

収入印紙の買い方と貼り方

ここからは、収入印紙の購入方法や貼り方について詳しく解説していきます。

収入印紙はどこで買える?

収入印紙は、郵便局や法務局、役所などで購入できます。

金券ショップやコンビニでも取り扱っている場合がありますが、数量や種類が少ない場合があるため注意が必要です。収入印紙は、金額により31種あるため、細かな額や大きい額のもの、多数購入したい場合などには、郵便局や法務局などを利用するのがおすすめです。

| 場所 | 種類 | 備考 |

|---|---|---|

| 郵便局 | 全種類 | 各地に店舗があるためアクセスも◎ 全額面の印紙が確実に手に入る ※営業時間が平日のみの窓口が多いため注意 |

| ゆうゆう窓口 | 全種類 | 24時間営業で土日や夜間でも購入可能な場合が多い ※窓口が併設されていない郵便局もあるので注意 |

| コンビニ | 限定的※基本200円 | 24時間営業が多いので急ぎで少額の印紙が必要なときに便利 ※200円以外がない・印紙自体がない店舗もあるので注意 |

| 法務局 | 全種類 | 各地域の出張所でも購入可能◎ 全額面の印紙が確実に手に入る ※営業時間が平日のみに限られるので注意 |

| 金券ショップ | 在庫による | 安く購入できる場合がある ※在庫状況や種類が店舗によって異なるので注意 |

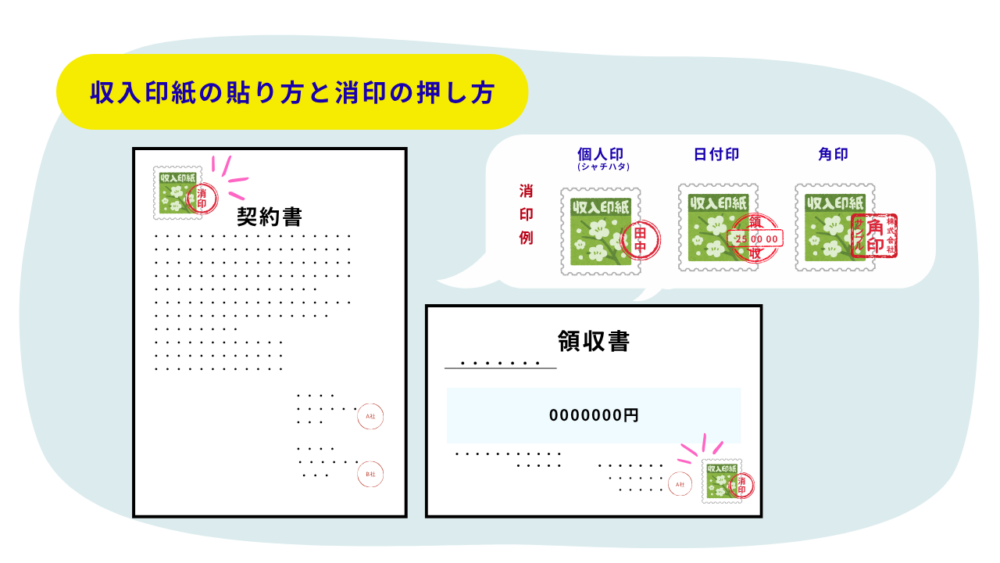

収入印紙の貼り方と消印の押し方

収入印紙は、基本的に貼り付ける場所にルールはないため、どこに貼っても問題ありません。

一般的には、契約書であれば書面左上の余白、領収書であれば右下の余白、または決められた収入印紙貼付欄に貼り付けます。複数枚の収入印紙を貼り付ける場合にもルールはありませんが、上下や左右に並べて貼るケースがほとんどです。

また、収入印紙を貼り付けたら、消印(割印)を押すことが重要です。

消印がない収入印紙は無効となってしまうため、収入印紙の彩紋と貼付書面に印影がかかるようにしっかり押しましょう。

※印鑑が無い場合は、代わりにボールペンなどで自筆のサインをしても問題ありません。

収入印紙を貼り忘れたらどうなる?

収入印紙を貼り忘れた場合、税務調査を受ける前に自主的に申し出た場合と、税務調査を受けた際に発覚した場合で罰則が異なります。

①税務調査を受ける前に自主的に収入印紙の貼り忘れを申し出た場合

税務署は実際に貼り付けるべきだった収入印紙の1.1倍の遅延税金を徴収します。

②税務調査を受けた際に収入印紙の貼り忘れが発覚した場合

実際に貼り付けるべきだった収入印紙の3倍に相当する額が過怠税として徴収されます。

収入印紙を貼り忘れた場合の注意点(過怠税など)

収入印紙を貼り忘れたり、課税文書に収入印紙を貼って割り印などの消印をしていないと、納付すべき印紙税の納税をしていないということになり、金銭的なペナルティとして「過怠税」が課されることになります。うっかりミスが大きなコストにつながることもありえるので、提出前に契約書の内容と印紙の金額を照合し、消印の有無も必ず確認しましょう。

印紙を貼り付けなかった場合の過怠税については、国税庁ホームページで紹介されていますので、もしもの場合は確認しましょう。

【必見】収入印紙代の節約方法!

ここからは、印紙税を節約する方法をご紹介します!

①電子契約サービスを利用

電子契約で締結した契約書は、原本が電子データのため印紙税の対象外となります。

つまり、収入印紙が不要で、印紙税0円が叶います!

②金券ショップで収入印紙を購入

金券ショップでは、おおよそ数%割引されていることが多いため、通常に購入するよりも少しだけ節約することが可能です。

③契約金額の書き方を工夫

印紙税は、記載された契約金額によって印紙税が決められるため、単に税込金額を書くのではなく、契約金額と消費税額を分けて書くことで、場合によって収入印紙の額が下がる可能性があります。

④非課税要件を満たすように契約内容を調整する

契約書の種類によって非課税の要件が設定されているため、要件を満たせば収入印紙は不要です。(※特に短期間の契約期間の場合は非課税の要件を満たせる可能性が高いです)

印紙代の節約は、電子契約の活用がオススメ!

印紙税法の課税対象は紙の文書であることから、印刷せずデータのみでやり取りをする電子契約は課税対象ではありません。

※国税庁でも、課税文書は、現物(紙に印刷された書面)を交付しない場合は課税文書を作成したことにならないとしています。

【参照:別紙1-3 事前照会者の求める見解となることの理由|国税庁】

そのため、電子契約を活用すれば、印紙税自体が不要となるので、収入印紙を買いに行くことも、印紙税節約のために契約書を調整することも、印紙代をどちらが負担するかの取り決めを行うことも不要です。

また、電子契約では、印紙税の削減だけでなく、業務効率がアップする可能性も高いため、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?

導入しやすい電子契約サービスは?

初めての電子契約の場合は、いきなり無理に高い電子契約を導入せず、簡単に使えて安いサービスからためすことをおすすめします。無料~月額料金千円程から始められるものもありますので、電子契約導入をご検討の際は、ぜひこちらの記事もぜひご参照ください。

まとめ

収入印紙・印紙税はは、契約書を「作成した側」に貼付義務があるのが原則ですが、実務では発注側と折半するケースもあります。そのため、業界や取引先との慣習により対応が異なるため、事前に合意を取っておくことが重要です。なお、電子契約であれば印紙は不要となるため、印紙代を節約したい場合は電子契約サービスを検討するのもおすすめです。

おすすめ電子契約3選

01操作が簡単で安い!クラウドコントラクト

中小企業や個人事業主向けの電子契約サービス。業界最安値クラスの導入しやすいお手頃価格と、操作が簡単ですぐに使いこなせるシンプルな機能が特徴です。

| 対象 | 月額料金 | プラン数 | お試し |

|---|---|---|---|

| 個人 法人 |

2,178円~ | 3個 | 無料 |

02高機能な有名サービスクラウドサイン

業界内で高い知名度を持つサービス。大手企業のニーズに答える豊富な機能をそろえています。

| 対象 | 月額料金 | プラン数 | お試し |

|---|---|---|---|

| 個人 法人 |

11,000円~ | 4個 | 無料 |

03カスタマイズ機能が豊富GMOサイン

オプション機能が豊富で、自社のニーズに合わせて機能をカスタマイズできるサービス。主に大企業向け。

| 対象 | 月額料金 | プラン数 | お試し |

|---|---|---|---|

| 個人 法人 |

8,800円~ | 4個 | 無料 |